图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

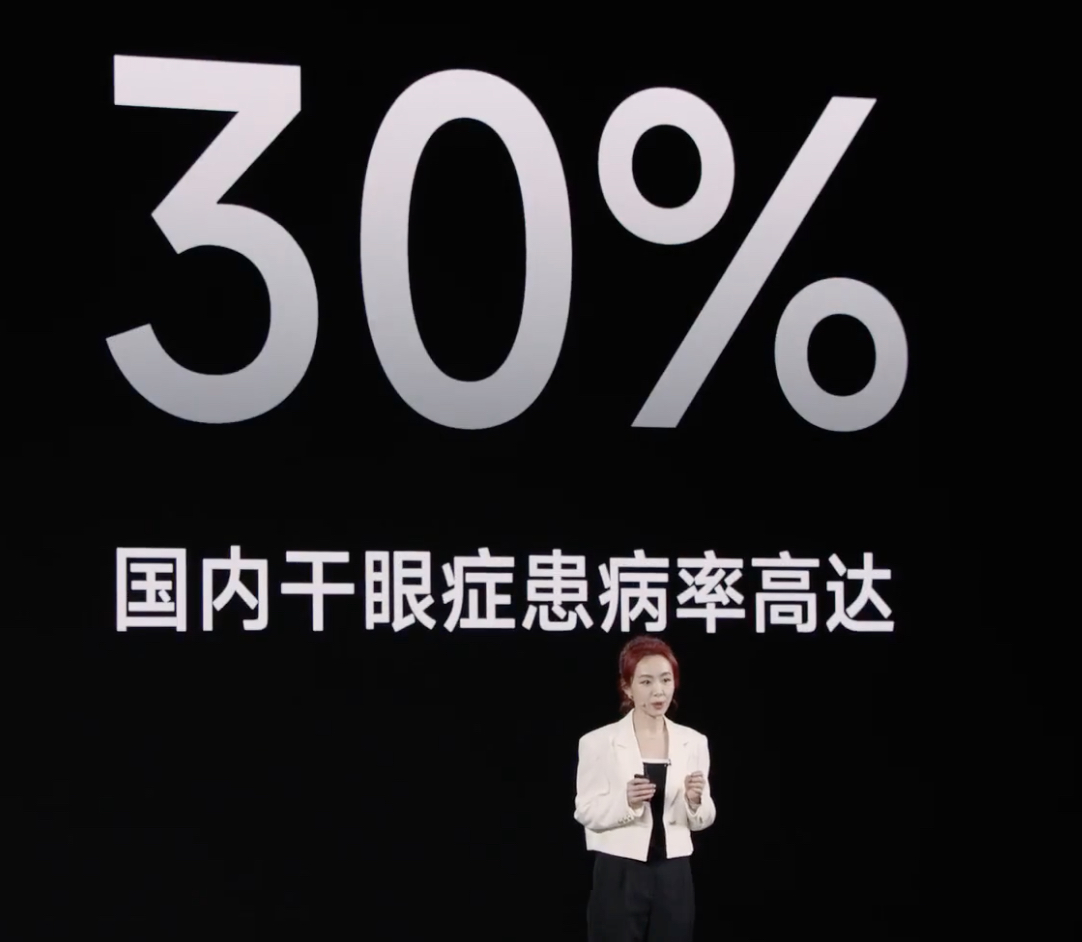

随着大众生活环境和生活方式的改变,干眼症逐渐成为眼科最常见的眼表疾病。据《中国干眼专家共识(2024年)》统计,我国干眼症患病率已达21%-52.4%,意味着近半数人群存在眼健康隐患。更值得关注的是,18岁以下青少年患病率从2020年的18.7%飙升至当前的11.89%-41.60%,学龄前儿童病例的涌现凸显干眼症低龄化态势。

多因素导致干眼病低龄化 电子屏幕不当使用是主因

干眼症是一种由于泪液分泌不足、泪液蒸发过快或泪液成分异常而导致的眼部不适症状。以往,干眼症多见于中老年人,然而,随着现代生活方式的改变,干眼症越来越低龄化。

首都医科大学附属北京朝阳医院眼科专家陶勇指出,“现代儿童的干眼患病,和使用电子屏过长和过早有很大关系,如果孩子经常使用电子屏幕,就要注意预防干眼了。”北京同仁医院眼科中心医师马腾也提醒,除了环境因素之外,电脑、手机等各种电子设备的使用是重要诱因。

据悉,每天每多看 1 小时电子屏幕,患干眼症的几率就会增加 15%,每天看电子屏超过8小时,患病率达60%。

瞬目(眨眼)异常也是原因之一,使用电子产品阅读时,瞬目频率从平均每分钟19.74次下降到每分钟14.93次。在玩视频游戏期间,不完全瞬目的百分比与基线相比有所增加,近90%的瞬目是不完全的。另外,LED屏幕和LCD屏幕的蓝光,对眼睛的刺激会产生一系列的问题,也会导致干眼的发生。

其次,角膜塑形镜的使用,也是儿童干眼症患病率上升的重要诱因。有研究表明,长期配戴角膜塑形镜会扰乱泪液动力学,潜在的导致眼睛干燥、不适,从而增加干眼症患病率。

再次,睡眠问题也会直接影响青少年儿童患干眼症几率。关于16岁以下儿童的一项调查研究显示,每日每增加1小时睡眠,干眼的患病率降低27%。

此外,环境心理因素、营养因素和其他身体疾病也对干眼症的发生造成一定影响。

就诊率不足5% 出现四种症状应及时就医

干眼症极具多样性和复杂性,其危害不仅体现在眼睛干痒、疼痛、异物感等不适,更可能引起眼表、眼睑的慢性炎症,角膜溃疡、疤痕、永久性视力下降甚至失明。

相较成人来说,青少年干眼症危害更深。青少年眼球仍处在发育阶段,干眼症会影响其视觉发育,长期干眼可能干扰正常屈光发育,加速视力下降。而且青少年干眼症误诊风险高,症状易与过敏性结膜炎混淆,延误治疗可能造成不可逆损伤。

因此,干眼一定要早发现、早干预、早治疗。

遗憾的是,目前全国干眼症就诊率仅5.38%,青少年干眼症往往被忽视。有眼科专家指出,青少年干眼症具有隐匿性——孩子可能因表达能力有限,或因害怕被家长限制游戏时间而隐瞒症状,直到出现频繁揉眼、畏光流泪时才被察觉。

专家提示,儿童干眼症的症状可能不如成人明显,当出现以下四种表现症状,需及时带孩子就医,早发现早治疗是应对干眼症的关键。

眼睛红肿、干涩:如果孩子经常揉眼睛,感到眼睛干涩、红肿,可能是干眼症的表现,需及早就医。

频繁眨眼:孩子频繁眨眼可能是眼睛干涩、疲劳的表现,家长应引起重视。

眼睛痒、流泪:眼睛痒、流泪也是干眼症的常见症状,家长应注意观察孩子的眼部情况。

视力模糊:干眼症会导致视力模糊,影响孩子的学习和生活,一旦孩子出现视力模糊,应及时带孩子就医。

科学用眼、积极预防是干眼病防治重点

干眼症不仅影响生活、学习及工作效率,也会带来生理和心理负担。事实上,这一疾病可以进行有效预防。眼科专家建议,家长应引导青少年儿童科学用眼,从养眼、护眼做起积极预防干眼症发生。

一是选择安全护眼的电子屏幕,并减少连续使用电子设备的时间。知名眼科专家首都医科大学附属北京朝阳医院陶勇提示:平时要尽量使用0蓝光、无频闪的墨水屏,这种屏幕最大的特点就是不发光,像阅读纸张一样,最大程度减少了屏幕光线对眼睛的刺激,能更好地保护孩子眼睛的发育。

这一理念也得到众多家长的认可。数据显示,墨水屏学习平板小猿学练机,发布仅16个月,销量即达到100万台。有家长表示,自从孩子患有干眼症,“从平板到电子书全都换成墨水屏了,孩子感觉眼睛舒服了”。

陶勇同时提示,要严格控制孩子单次屏幕使用时间,建议20-20-20法则(每20分钟远眺20英尺外20秒)。

二是与屏幕保持距离并注意多眨眼。眼睛与电脑屏幕应保持50-70厘米的距离,采取正确坐姿,避免弯腰驼背或过度靠近屏幕。同时,有意识地增加眨眼次数,以维持泪膜的稳定性。

三是保持室内空气湿度适宜。可使用加湿器增加室内湿度,避免长时间处于干燥、多风、高温或有烟雾的环境中。

四是隐形眼镜别“长戴” 不建议长时间佩戴隐形眼镜,以免角膜出现干燥、缺氧,损害泪膜,有感染风险。

五是多吃富含维生素的食物 如胡萝卜、橙子、蓝莓、坚果、鱼类等,有助于促进泪液分泌和泪膜的稳定性。

医生建议,长期使用电子设备或有干眼症家族史的人群尤其是青少年,每年进行一次全面的眼部检查,包括视力检查、眼压测量、角膜荧光素染色、泪液分泌试验、泪膜破裂时间测定等项目。一旦出现疑似症状应及时就医治疗,避免病情进一步恶化。

【责任编辑:郑伟】